requestId:68b3318981b906.53915702.

中國網/中國發展門戶網訊 中國科學院自動AR擴增實境化研究所徐波研究員團隊聯合中國科學院腦科學與智能技術卓越創新中心蒲慕明院士、臨港實驗室李澄宇研究員等,通過建模多巴胺、乙酰膽堿等全局神經調制可塑性(Neuromodulation Plasticity)、局部時序依賴可塑性(Spike Timing-Dependent Plasticity, STDP)等多尺度神經展覽策劃可塑性機制,整合得到一種基于神經調制依賴可塑性的新型類腦學習方法(Neuromodulation-Assisted Credit Assignment,NACA)。該方法參考了大腦中復雜舞臺背板的神經調制通路結構,并以期望矩陣編碼的形式對神經調制通路構建數學模型,在接受刺激信號后產生不同濃度的多巴胺監督信FRP號開幕活動并進一步影響局部突觸和神經元可塑性類型。NACA支持參展采用純前饋的流式學習啟動儀式方法訓啟動儀式練VR虛擬實境脈沖(Spiking Neural Network, SNN)和人工(Artificial Ne包裝盒ural Net展場設計work, ANN)神經場地佈置網絡,通啟動儀式過全局多巴胺的彌散支持與輸入信號同步,甚至先于輸入信號的正向信息傳播,再加上選擇性的對STDP的調整,使得NACA表現出明顯的快速收斂和緩解災難性遺忘優勢。該研究論文以A brain-inspired algorithm that mitigate全息投影s catastrophic forgetting of artificial and spiking neural networks with low computational cost為題模型已在線發表于《科學》旗下期刊《科學進展》(Science Advances)。

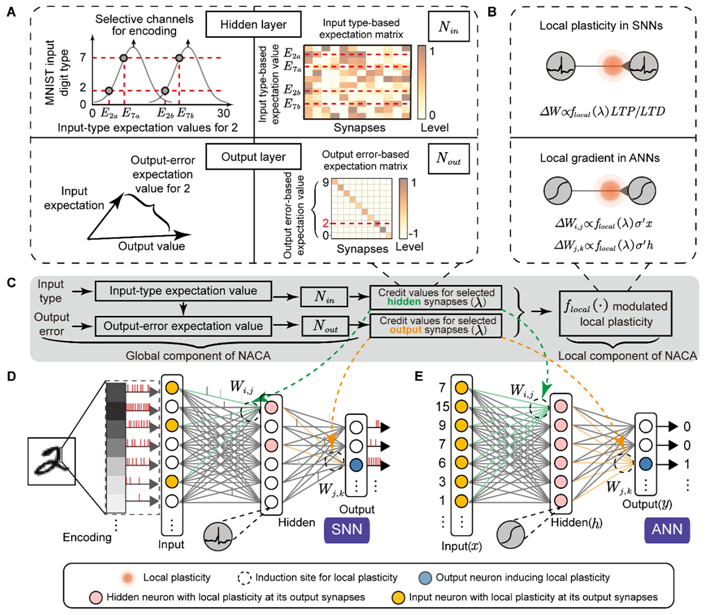

NACA計算模型。(A)神經調制通路建模和群體期望編碼。(B)多類局部可塑性。(C-E)NACA算法互動裝置整體流程及在SNN和ANN中發揮作用

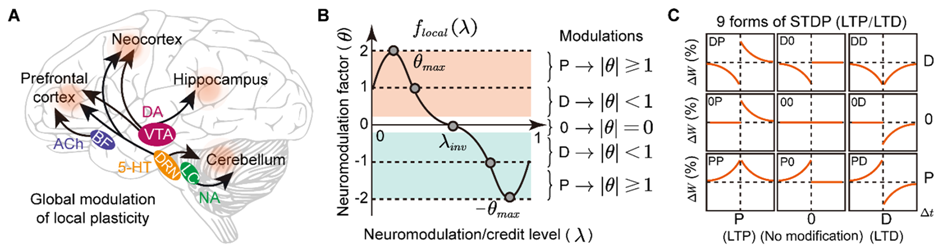

人工智能迫切需要借鑒生物系統中的微觀、大圖輸出介觀、宏觀等多尺度神經可塑性融合計算機制,以便啟發實現更加高效的類腦連續學習算法,消除人工神經網絡由于采用反向傳播(Backpropagation, BP)等人工學習方法而導致的廣泛災難性遺忘現象。生物系統中常見的多巴胺、5-羥色胺、血清素、去甲腎上腺素等神經調質物,往往經由特定的腺體釋放,并遠程彌散、投射到一定范圍內的目標神經元群體,且根據調質濃度水平的不同,對包裝設計局部的神經元、突觸等多種微觀可塑性產生復雜的調制影響。

大腦中的神經調制。(A)四種神經調質及其通路。(B)非線性神經調制。(C)神經調制多樣化局部可塑性

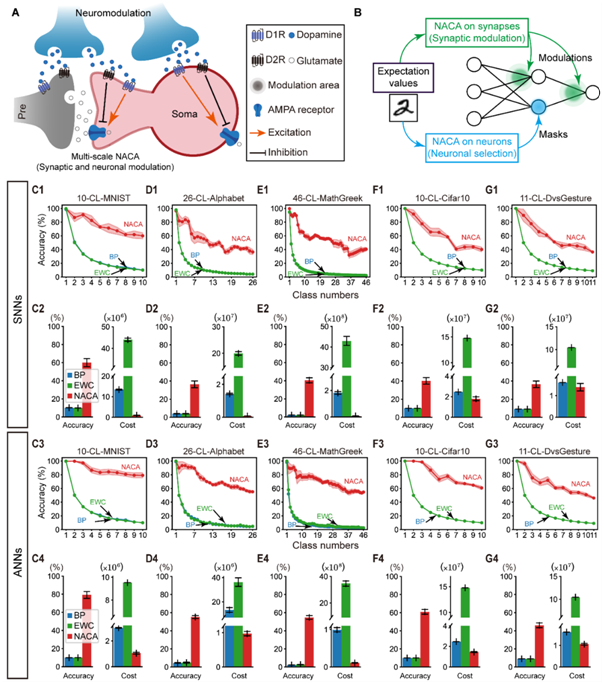

據介紹,在兩類典型的圖片和語音模式識別任務中,研究團隊從準確率和計算成本兩方面對NACA算法進行了評估,并在SNN中選取了E-prop奇藝果影像 和BRP 兩種全局學習算法作為對比,在ANN中則以TP(Target Propagation)和BP算法作為對比對象。在圖片分類(MNIST)和語音識別(TIDigits)標準數據集上,NACA都實現了更高的分類精度(約1.92%)和更低學習能耗(約98%)。在驗證了靜態分類任務的擬合能力后,研究團隊重點測試NACA算法在Class-CL上的連續學習能力,并將神經調制擴充到神經元可塑性范圍。攤位設計在五大類的連續學習任務中(包括連續MNIST手寫數字、連續Alphabet手寫字母、連續MathGreek手寫數學符號、連續Cifar-策展10自然圖片、連展覽策劃續D奇藝果影像vsGesture動態手勢),NACA算法相對BP和EWC算法,具有更低的能耗且發現可以極大地緩解災難性遺忘問題。

NACA算法在Class-CL任務中的表現。(A,FRPB)神經調制同時影響局部神經元和突觸可塑性。(C-G)NACA與EWC、BP等性能對比

研究人員認為,NACA是一類生物合理的全局優化算法,這種采用宏觀可塑性來進一步“調制”局部可塑性,平面設計可場地佈置以視為一種“可塑性的可塑性”(Plasticity of Plasticity)方法,與“學會學習”、“元學習”(Learn to Learn)等有直觀上的功能一致性。該算法同時在SNN和ANN的優化問題中獲得了性能和計算成本上的優勢,更在連續學習這一更貼合生物生存VR虛擬實境環境和實際應用場景的動態任務范式下發揮重要作用,這些純前饋學經典大圖習、低訓練能耗、支持動態連續學習等綜合特征,也將有望進一步引導新型類腦芯片的設計。

中國科學院自動化研究所張鐵林副研究道具製作員為第一作者,徐波研究員為通訊作者,程翔、賈順程、中國科學院腦智卓越中心蒲慕明院士和臨港實驗室李澄宇研究員為本文共同作者。

TC:08designfollow

發佈留言